6年生になり、あれほど頑張っていたお子さんの成績が突然下がり、胸が締め付けられる思いではありませんか?

この記事では、中学受験6年生の成績が急降下する原因を解き明かし、それを乗り越え最後に伸びるための具体的な対策を、同じ悩みを持つ親御さんに向けて丁寧に解説します。

【忙しい方へ:要点まとめ】

6年生の成績低下は、学習の難化や心身の疲労が原因で多くの子に起こります。親御さんは結果を責めず、お子さんの努力を認める姿勢で安心感を与えることが最優先。まずは冷静に原因を分析し、基礎の見直しや学習計画の再設定など、今できることを一つずつ実行すれば、状況は必ず好転します。焦らず、お子さんの力を信じてあげてくださいね。

なぜ? 中学受験6年生の成績急降下に見られる複合的な原因

この記事で分かること

- 6年生で成績が下がるメカニズムと具体的なサイン

- スランプから抜け出すための効果的な学習立て直し術

- 子どものやる気を削がない親のNG行動と正しい接し方

- 状況を打開するための個別指導や家庭教師などの選択肢

- 入試直前期に成績が伸びる子の特徴と共通点

「あんなに頑張っていたのに、どうして…」とお子さんの成績表を前に、途方に暮れていませんか?その背景には、お子さんの努力不足などではなく、中学受験特有の構造的な要因が複雑に絡み合っています。

学習内容が格段に難しくなるだけでなく、テストの形式が変わったり、夏までの疲れが蓄積したりと、複数の壁が同時に立ちはだかるのです。

特に、SAPIXや日能研といった大手塾では、カリキュラムの進展に伴い、より高度な思考力が求められます。

これまで順調だったお子さんほど、この変化に戸惑い、一時的なスランプに陥りやすい傾向があります。

「うちの子も夏休み明けから急に算数が解けなくなって…」と、多くの親御さんが同じ時期に同じ悩みを抱えています。

まずは、成績が下がるのは自然な『通過点』である可能性を理解し、その原因を冷静に見つめることが解決への第一歩となります。

- 学習内容の難化: 5年生までと比べ、知識の応用力や複合的な思考力が問われる問題が増加する。

- テスト形式の変化: 範囲指定の確認テストから、全範囲が対象の実力テスト中心へと移行する。

- 心身の疲労蓄積: 夏期講習などで張り詰めていた緊張の糸が切れ、集中力が低下しやすくなる。

学習内容の高度化と露呈する基礎学力の穴

6年生の学習内容は、5年生までとは質・量ともに大きく異なります。

単に新しい知識を覚えるだけでなく、既存の知識をパズルのように組み合わせて解く応用問題が中心となります。この高度な要求に対応する中で、それまで見過ごされてきた基礎学力の穴が突如として表面化することが少なくありません。

例えば、「計算はできるが、文章題になると立式できない」「用語は覚えているが、その意味を説明できない」といった状況です。土台がぐらついたままでは、その上にいくら新しい知識を積み上げても安定しません。

成績が下がった時こそ、基本的な計算や漢字、語句の定義といった、盤石であるべき基礎に立ち返って確認する勇気が求められます。

実力テストへの移行で問われる能力はどう変わるか

秋以降の模試は、特定の単元に限定されたテストから、学習した全範囲が対象となる「実力テスト」へと大きく舵を切ります。

これは、単なる知識の暗記量だけでなく、膨大な情報の中から適切な解法を素早く引き出す力や、未知の問題に対応する思考力が問われることを意味します。

この形式の変化に、多くのお子さんが戸惑います。これまで範囲の決まったテスト対策で高得点を維持してきたお子さんほど、「こんなはずではなかった」と自信を失いがちです。

これは決して能力が落ちたわけではなく、テストで測られる能力の種類が変わったというサイン。成績の数字だけに一喜一憂せず、「今の弱点を教えてくれる貴重な機会だ」と捉え、分析に活用することが重要になります。

夏以降に表面化する心身の疲労とプレッシャー

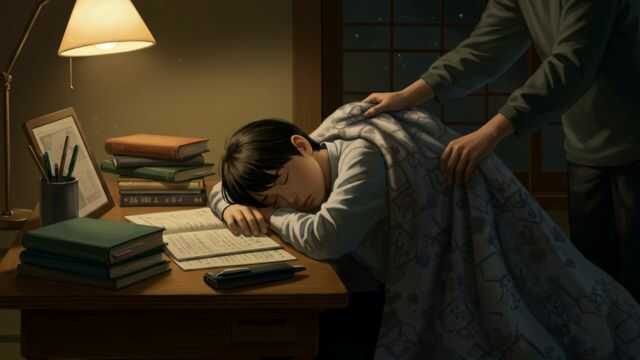

多くのお子さんにとって、6年生の夏期講習は体力と気力の限界に挑戦する日々です。

連日の長時間授業と大量の宿題を乗り越えた達成感も束の間、秋になるとその反動が一気に現れることがあります。アドレナリンが出ていた夏が終わり、張り詰めていた糸が切れることで、燃え尽き症候群に近い状態に陥るのです。

疲労が蓄積すると、集中力が続かず、普段ならしないようなケアレスミスが頻発します。

また、「入試本番が近づいてきた」というプレッシャーは、大人が想像する以上に子どもの心を圧迫します。

この目に見えない疲労とストレスが、学習効率を著しく低下させ、成績不振の引き金となるケースは決して珍しくありません。

成績低迷からV字回復するための親子で取り組む学習プラン

「このままじゃダメかも…」と諦めかけていませんか?でも、大丈夫。

成績が下がった今だからこそ、学習方法を根本から見直す絶好の機会です。闇雲に勉強時間を増やすのではなく、「質の高い学習」へと転換することが、V字回復の鍵を握ります。

受験で伸びない子の特徴として、勉強が「作業」になってしまっている点が挙げられます。

焦る気持ちをグッとこらえ、まずは「これならできそう」という小さな一歩から始めるのが、遠回りに見えて一番の近道でした。

大切なのは、お子さんの現状を客観的に分析し、親子で実行可能な計画を立てることです。

一つずつ課題をクリアしていくことで、失いかけた自信を取り戻し、再び上昇気流に乗ることができます。

復習の質を高め「わかったつもり」をなくすアウトプット術

成績が伸び悩む原因の多くは、「やったつもり」の復習にあります。

ただ答えを赤ペンで書き写したり、解説を眺めたりするだけでは、知識は定着しません。国立教育政策研究所の調査(※1)でも、家庭での学習習慣が学力に大きく影響することが示唆されており、アウトプットを意識した復習が不可欠です。

私が以前サポートしたご家庭では、毎日15分だけ苦手な計算問題に取り組むと決めた結果、3ヶ月で模試のケアレスミスが半分以下になりました。

具体的には、以下のような方法が有効です。

- 間違えた問題の「なぜ間違えたのか」を自分の言葉でノートに書く。

- 親や兄弟に、その問題の解き方を「ミニ授業」形式で説明してみる。

- 何も見ずに、もう一度同じ問題を解き直す。

自分の頭で考え、言葉や数式で表現する過程を通じて、知識は初めて「使える」ものになります。この地道な作業が、本番での得点力に直結するのです。

苦手分野から逃げないための戦略的な学習計画の立て方

誰にでも苦手な科目や分野はありますが、それを放置したままでは総合的な成績アップは望めません。

大切なのは、苦手分野から逃げず、戦略的に向き合う時間を確保すること。まずはお子さんと一緒に、どの科目のどの単元が弱点なのかをリストアップしてみましょう。

その上で、「今週は算数の速さを集中対策する」「週末に理科の天体を復習する」など、具体的で達成可能な短期目標を設定します。苦手分野の克服には時間がかかるため、焦りは禁物です。

「今日はこの問題集を2ページ進める」といった小さな成功体験を積み重ねることが、モチベーション維持に繋がります。

志望校の過去問を最高の攻略本として徹底的に活用する手順

志望校の過去問は、単なる力試しのための道具ではありません。それは、合格への最短ルートを示す「最高の攻略本」です。ただ解いて点数を出すだけでなく、徹底的に分析し、活用することが逆転合格への鍵となります。

まずは時間を計って本番同様に取り組み、現状の実力を把握します。その後、採点するだけでなく、「どの問題で点を取るべきだったか」「時間配分は適切だったか」「なぜ間違えたのか」を親子で一緒に分析しましょう。

そして、同じ問題を最低3回は繰り返します。1回目は実力把握、2回目は弱点克服、3回目は完璧な解答を目指す、というように目的意識を持つことで、出題傾向が体に染みつき、得点力は着実に向上します。

集中力を維持させるための効果的な休息とリフレッシュ方法

根を詰めすぎた勉強は、かえって効率を下げてしまいます。人間の集中力には限界があり、適度な休息こそが最高のパフォーマンスを引き出すのです。特に、心身ともに疲れが溜まっているスランプ期には、「休むことも勉強のうち」という意識が重要になります。

例えば、「夜9時以降は勉強しない」「週に一度は好きなことをする時間を作る」といったルールを決めるのも良いでしょう。お子さんの好きなゲームや動画、軽い運動など、勉強から完全に離れる時間を作ることで、脳がリフレッシュされ、新たな気持ちで机に向かうことができます。

質の高い睡眠を確保することも、記憶の定着と集中力維持に不可欠です。

追い詰められた子どもの心を救う親の効果的なサポート術

机に向かうお子さんの背中を見て、どんな言葉をかけるべきか悩んでいませんか?

学習面の対策と同時に、最も重要なのが親御さんの精神的なサポートです。この時期のお子さんの心は非常にデリケートで、親の一言が大きな影響を与えます。

中学受験でダメな母親(父親)の特徴として挙げられるのが、不安や焦りから子どもを追い詰めてしまうことです。

テストの結果に一喜一憂し、感情的に叱責してしまっては、お子さんの自己肯定感を奪い、勉強への意欲を根こそぎ刈り取ってしまいます。

「なんでできないの!」と声を荒らげてしまった夜、自己嫌悪で眠れませんでした。でも、親が笑顔でいることが何よりの薬だと気づいてからは、「よく頑張ってるね」と伝えることを心がけています。

大切なのは、親がドッと構え、お子さんにとっての「心の安全基地」であり続けることです。

結果ではなく努力の過程を具体的に認める言葉のかけ方

子どもが一番認めてほしいのは、点数や偏差値といった「結果」ではありません。

そこに至るまでの日々の「努力」です。「毎日遅くまで宿題を頑張っているね」「難しい問題にも諦めずに取り組んでいてすごいよ」など、お子さんの頑張りを具体的に見つけて言葉にすることを意識してください。

親が自分の努力を見てくれている、と実感できることが、お子さんの次への一歩を踏み出すエネルギーになります。

「どんな結果でも、あなたの頑張りはちゃんと知っているよ」というメッセージが、プレッシャーと戦うお子さんの心を温かく支えるのです。

子どもが安心して挑戦できる穏やかな家庭環境づくりの秘訣

親御さん自身が受験に対してピリピリしていると、その緊張感は家庭全体に伝染し、お子さんを息苦しくさせてしまいます。

家は、お子さんが塾の競争やプレッシャーから解放され、唯一心からリラックスできる場所であるべきです。穏やかな家庭環境を意識的に作ることが、何よりのサポートになります。

お子さんが不安や弱音を吐き出したときには、「そんな弱気でどうするの」と突き放すのではなく、「そうか、不安なんだね」と、まずはその気持ちを丸ごと受け止めてあげてください(共感的傾聴)。

「お父さんもお母さんも、いつもあなたの味方だよ」という無条件の信頼を伝え続けることが、お子さんが安心して挑戦するための土台となるのです。

深刻なスランプから抜け出すための5つの具体的な方法

色々試したけれど、出口が見えない…。そんな八方塞がりな気持ちになることもありますよね。家庭での対策に行き詰まりを感じたり、成績の低下が長引いたりする場合は、外部の専門家の力を借りるのも賢明な判断です。

文部科学省の「学校基本調査」(※2)を見ても、私立中学校への進学を選択する家庭は一定数存在し、多様なサポートへの需要が伺えます。

「もう打つ手がない…」と感じた時、思い切って専門家を頼ったことで、親子関係まで改善したという声も少なくありません。

お子さんの状況を客観的に診断し、最適な解決策を選択しましょう。

ここでは、深刻なスランプや成績の低迷期から抜け出すための、具体的な5つの選択肢をご紹介します。

今回ご紹介する5つの具体的な方法は、「専門性」「柔軟性」「費用対効果」という3つの軸で選定しました。現状の課題(特定の苦手科目、学習習慣、メンタル面など)に対して、最も的確なアプローチができる専門家やサービスを選ぶことが重要です。

また、現在の塾を続けながら利用できるか、費用はどの程度か、といったご家庭の状況に合わせて柔軟に選択できることも考慮しました。これらの選択肢を検討することで、きっとご家庭に合った突破口が見つかるはずです。

5つの具体的な方法一覧

| 項目 | 価格 | 各サービス詳細 |

|---|---|---|

| 中学受験専門 個別指導塾 SS-1 | 要問い合わせ (授業料は学年・コースにより異なる) | 公式サイト |

| 中学受験専門 プロ家庭教師 中学受験ドクター | 要問い合わせ (教師のランク・コースにより変動) | 公式サイト |

| スタディサプリ 小学生講座 | 月額 2,178円(税込)から | 公式サイト |

| ココナラ - 中学受験・子育ての悩み相談 | 1分100円~、1回3,000円~など出品者により様々 | 公式サイト |

| 日能研 | 要問い合わせ (6年生で月額50,000円~60,000円程度が目安) | 公式サイト |

苦手科目をピンポイントで補強する個別指導塾の活用

SAPIXや日能研といった大手塾の集団授業では、一度つまずくと遅れを取り戻すのが難しい場合があります。

そんな時、大手塾のカリキュラムに準拠した個別指導塾は、非常に有効な選択肢となります。現在の塾を辞めることなく、苦手な科目・単元だけをピンポイントで補強できるのが最大の魅力です。

「中学受験専門 個別指導塾 SS-1」などは、まさにその代表格です。現在の塾の教材を使いながら、なぜその問題が解けないのかを専門の講師が1対1で分析し、勉強法そのものを指導してくれます。

必要な時だけ利用できる柔軟性も、この時期の受験生にとっては大きなメリットです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 価格 | 要問い合わせ (授業料は学年・コースにより異なる) |

| 詳細で見てみる | 公式サイト |

| 指導形態 | 1対1の完全個別指導 |

| 対象 | 大手進学塾に通う小学生 |

| 拠点 | 首都圏・関西圏の主要駅近くに教室を展開 |

一対一で学習習慣から見直せるプロ家庭教師への依頼

成績不振の原因が、特定の科目だけでなく、日々の学習計画や勉強の進め方といった学習習慣そのものにある場合、プロの家庭教師が大きな力を発揮します。

元大手塾講師など、受験のプロフェッショナルがマンツーマンで指導にあたるため、お子さんの性格や学力レベルに合わせたきめ細やかなサポートが可能です。

「中学受験ドクター」のような専門センターでは、科目指導はもちろん、学習スケジュールの管理からモチベーションの維持、親の悩み相談までトータルで支援してくれます。

自宅というリラックスした環境で、質の高い指導を受けられるため、塾での緊張感に疲れてしまったお子さんにも適しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 価格 | 要問い合わせ (教師のランク・コースにより変動) |

| 詳細で見てみる | 公式サイト |

| 指導形態 | 家庭教師 (オンラインまたは訪問) |

| 教師陣 | 元大手塾講師、プロ家庭教師など |

| サポート | 24時間質問対応サービスなど |

自分のペースで繰り返し取り組める映像授業やAI教材

「集団授業のペースについていけない」「基礎的な部分から、もう一度自分のペースで復習したい」。

そんなニーズに応えてくれるのが、オンラインの映像授業やAI教材です。最大のメリットは、圧倒的なコストパフォーマンスと、時間や場所を選ばずに学習できる柔軟性にあります。

「スタディサプリ」なら、月額2,178円からという低価格で、プロの予備校講師陣による質の高い授業が見放題。小学4年生の単元までさかのぼることもできるため、基礎に不安があるお子さんが、つまずきの原因を根本から解消するのに最適です。

1授業が15分程度と短く、集中力が続きやすいのも嬉しいポイントです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 価格 | 月額 2,178円(税込)から |

| 詳細で見てみる | 公式サイト |

| 形態 | オンライン映像授業 |

| 対応教科 | 算数、国語、理科、社会 |

| 対象 | 小学4年~中学3年 |

親子関係の改善にも繋がる専門家によるメンタルサポート

成績急降下の背景に、お子さん自身のプレッシャーや不安、あるいは親子関係の悪化が潜んでいるケースも少なくありません。

学習面だけでなく、メンタル面のサポートが必要だと感じたら、専門のカウンセラーに相談するのも一つの手です。

「ココナラ」のようなスキルマーケットを使えば、臨床心理士や教育カウンセラーといった専門家に、オンラインで気軽に悩みを相談できます。匿名で利用できることも多く、親御さん自身の不安を吐き出す場としても有効です。

専門家の客観的な視点からアドバイスをもらうことで、こじれてしまった親子関係を修復し、家庭に穏やかな空気を取り戻すきっかけになります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 価格 | 1分100円~、1回3,000円~など出品者により様々 |

| 詳細で見てみる | 公式サイト |

| 形態 | オンライン相談 (電話・ビデオ・チャット) |

| 相談相手 | 臨床心理士、キャリアコンサルタント、元教師など |

| 特徴 | 匿名での相談も可能 |

環境を一新して心機一転を図るための思い切った転塾

あらゆる対策を試しても状況が改善しない場合、最後の手段として「転塾」という選択肢も考えられます。

現在の塾の指導方針やクラスの雰囲気が、お子さんの性格にどうしても合っていないのかもしれません。環境をガラリと変えることで、心機一転、新たな気持ちで勉強に取り組める可能性があります。

ただし、この時期の転塾は、カリキュラムの違いなどのリスクも伴うため、慎重な判断が必要です。

例えば、競争の激しい塾から、「日能研」のような生徒の主体性や協調性を重んじる塾へ移るなど、明確な目的意識を持つことが大切です。

必ず複数の塾の体験授業を受け、お子さんの意見を最大限に尊重した上で決断しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 価格 | 要問い合わせ (6年生で月額50,000円~60,000円程度が目安) |

| 詳細で見てみる | 公式サイト |

| 指導形態 | 集団指導 |

| 特徴 | 独自の全国公開模試と長年の実績データ |

| 校舎数 | 全国に約150教室を展開 |

よくある疑問を解消し受験本番まで走り抜くための心構え

「本当にうちの子は大丈夫?」そんな尽きない不安に、一つひとつお答えしていきます。成績が下がると、どうしてもネガティブな考えが頭をよぎりがちですが、中学受験は最後の最後まで何が起こるかわかりません。

先輩ママさんから「最後の1ヶ月で偏差値が5上がった子もいるよ」と聞き、どれだけ勇気づけられたことか分かりません。

お子さんの可能性を信じ、今できることに集中することが、未来を切り拓く力になります。この大変な時期を乗り越えた経験は、合否という結果を超えて、お子さんとご家族にとってかけがえのない財産となるはずです。

諦めるのはまだ早い!最後に大きく伸びる子の共通点

入試直前期になって、驚くほど成績を伸ばすお子さんは毎年必ず存在します。そうした「最後に伸びる子」には、いくつかの共通点があります。

- 学ぶこと自体に知的好奇心を持っている。

- これまでコツコツと積み上げてきた基礎学力が盤石である。

- アドバイスを素直に受け入れ、すぐに行動に移せる。

- 「絶対に合格したい」という強い意志と明確な目標がある。

- 最後まで走り抜くための体力と精神的な粘り強さがある。

これら全てに当てはまらなくても、心配はいりません。「うちの子の強みはここだな」「ここは、これから伸ばしていけるかもしれない」とお子さんの持つ力を再確認し、その可能性を信じて応援し続けてあげてください。

志望校のレベルを下げるか悩んだときの判断基準とは

成績が低迷すると、「このままでは合格は難しいかもしれない。志望校のレベルを下げるべきか」という悩みが頭をよぎるかもしれません。しかし、志望校の変更は、親子にとって「最後の手段」と考えるべきです。

まだやれる対策が残っている段階で親から安易に提案すると、お子さんの心を折ってしまう危険性があります。

まずは、塾の先生と現状の学力や今後の伸びしろについて、率直に、そして何度も相談を重ねてください。

その上で、どうしても学力との乖離が大きい場合や、お子さんが過度なプレッシャーで心身ともに限界に近い場合は、併願校戦略も含めて総合的に判断する必要があります。

大切なのは、親子で十分に話し合い、納得のいく結論を出すことです。

親が勉強を直接教えるのは本当に効果があるのか

「塾の宿題がわからないなら、親が教えてあげよう」。そう考える親御さんも多いかもしれませんが、これは多くの場合、あまりお勧めできません。

思春期に差し掛かったお子さんは、親に対して素直になれず、かえって親子関係を悪化させる原因になりがちだからです。

また、我が子のこととなると、親もつい感情的になり、「なんでこんなことも分からないの!」と声を荒げてしまうことも。

これはお子さんにとって大きなプレッシャーとなります。

親の役割は、直接教える「先生」になることではなく、学習計画の管理を手伝ったり、集中できる環境を整えたり、話を聞いて励ましたりする「サポーター」に徹することです。

その方が、結果的にうまくいくケースが多いでしょう。

今回ご紹介した対策やサービスが、お子さんに合った解決策を見つける一助となれば幸いです。まずは一つの選択肢からでも、資料請求や体験相談を検討してみてはいかがでしょうか。

※1 出典: 国立教育政策研究所「令和5年度 全国学力・学習状況調査」

※2 出典: 文部科学省「令和6年度学校基本調査(速報値)」