高校生のお子さんが勉強しない姿に、「このままで将来は大丈夫かしら…」とついイライラしてしまいますよね。

この記事では、そんな勉強しない高校生との関わり方に悩む保護者の方へ、親子関係を壊さずに状況を好転させるための、具体的な接し方と考え方をご紹介します。

【はじめに結論】お子さんへのイライラを手放す鍵は、親が「管理者」から「伴走者」へと役割を変えることです。無理やり勉強させるのではなく、まずはお子さんの気持ちに寄り添い、信頼関係を再構築することが、自発的な学習意欲を引き出すための、確かな第一歩となります。

| 今すぐやめたいNG行動 | 今日から始めたいOK行動 |

|---|---|

| 感情的に「勉強しなさい!」と叱る | まずはお子さんの話を遮らずに聴く |

| 他の子どもや兄弟と比較する | 結果ではなく、努力の過程を具体的に褒める |

| 将来への不安を一方的にぶつける | 親の心配な気持ちを「Iメッセージ」で伝える |

この記事で分かること

- なぜ高校生の子どもが勉強しないのか、その心理的な背景

- つい言ってしまうけれど、実は逆効果な親のNG行動

- 子どものやる気を引き出すための具体的な言葉がけと接し方

- どうしようもなくイライラしてしまう親自身の心のケア方法

「勉強しない高校生にイライラ…」は親のせい?一人で悩まないで

「一体どうしてうちの子だけ…」と、出口の見えないトンネルの中にいるような気持ちになってしまう日もあるでしょう。毎日仕事や家事に追われる中で、お子さんの将来を案じるのは、深い愛情があるからこそ。そのお気持ち、痛いほどよく分かります。

しかし、そのやるせないイライラや焦りが、かえって状況を悪化させてしまうこともあるのです。

「育て方が悪かったかも…」と自分を責めていませんか?

お子さんが勉強しない姿を毎日見ていると、「もしかして、私の育て方に問題があったのかもしれない…」と、ご自身を責めてしまうことはありませんか。特に真面目で教育熱心な保護者の方ほど、そのように感じてしまう傾向があります。

ですが、どうか安心してください。お子さんが勉強に身が入らないのは、決して保護者の方だけのせいではありません。それは、多くの子どもが通る、心と体が大人へと大きく成長する時期特有の、自然な現象でもあるのです。

- 自分だけがこの問題で悩んでいるように感じる

- 他の家庭はうまくいっているように見えて、つい焦ってしまう

- 感情的に怒ってしまい、後でお子さんの寝顔を見ながら自己嫌悪に陥る

もし一つでも当てはまるなら、同じ悩みを持つ方は一人ではありません。本当に多くの保護者の方が、同じ気持ちを抱えています。

親の焦りが子どもに伝わってしまう心理的なワケ

不思議なものですが、親が焦れば焦るほど、その気持ちは言葉にしなくてもお子さんに伝染してしまいます。親が「勉強させなきゃ」と必死になる姿は、お子さんにとって「監視されている」「信頼されていない」という、息苦しいメッセージとして受け取られかねません。

このような状態は、心理学で「リアクタンス(抵抗)」と呼ばれる強い反発心を生み出し、かえって「勉強したくない」という気持ちを強固にしてしまうのです。

| 親の行動 | 子どもが感じること | 結果 |

|---|---|---|

| 不安や焦りを見せる | 監視されている・信頼されていない | 反発心が強まり、さらに勉強しなくなる |

| 感情的に叱責する | 人格を否定されたように感じる | 親子関係が悪化し、心を閉ざす |

だからこそ、まずは保護者の方自身が少し肩の力を抜き、冷静になることが、この悪循環を断ち切るための大切な第一歩になります。

なぜ?高校生が勉強しない5つの心理と親がイライラする本当の訳

「あの子は一体、何を考えているのかしら…」そんな風に、お子さんの気持ちが分からなくなってしまうことはありませんか。お子さんの行動の裏にある心理をそっと理解することが、適切なサポートへの何より大切な手がかりとなります。なぜ高校生は、勉強への意欲を失いがちなのでしょうか。

1. 「自分とは何か」を探す思春期特有の反発心

高校時代は、自分自身のアイデンティティ、つまり「自分らしさ」を確立しようとする、人生で非常に重要な時期です。「自分は何をしたいのか」「どんな大人になりたいのか」…そんな問いと向き合う中で、親から与えられた「勉強するべき」という価値観に、無意識に反発してしまうことがあります。

これは、親を困らせたいわけではなく、自立した一人の人間になろうと、一生懸命もがいている証なのです。「勉強しない」という行動は、その不器用な自己表現の一つなのかもしれません。

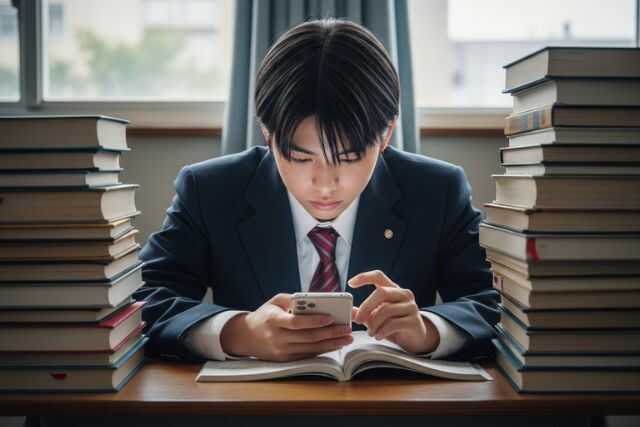

2. スマホやSNSが脳の集中力に与える深刻な影響

現代の高校生にとって、スマートフォンは友人とのコミュニケーションに不可欠な宝物。ですが同時に、学習意欲を阻害する最大の要因の一つでもあります。リビングで声をかけても、イヤホンをしたまま生返事…。そんな光景に、ため息が出てしまうことも一度や二度ではないかもしれません。

東北大学加齢医学研究所の研究では、スマートフォンの利用時間が長いほど、学習時間に関わらず学力が低下する傾向が示されています。これは、思考や集中力を司る脳の前頭前野の発達が妨げられる可能性を示唆しており、「勉強しても内容が頭に入らない」状態になり、ますます勉強から遠ざかる悪循環に陥るのです。(出典: 東北大学加齢医学研究所)

3. 「何のために?」勉強する目的そのものを見失っている

「良い大学に入れば、良い会社に入れる」という、かつての成功モデルが当たり前ではなくなった今、「将来のため」という漠然とした理由だけでは、なかなか高校生の心を動かすのは難しくなっています。

「そもそも、何のためにこんなに苦しい勉強をしなければならないのか?」この根本的な問いに、お子さんなりの答えを見つけられないと、モチベーションを維持することはできません。本人が納得できる学習目的の不在が、無気力の大きな原因となっているケースは非常に多いのです。

4. 授業についていけないという苦手意識や諦め

特に数学や英語のような、積み重ねが大切な教科では、一度つまずいてしまうと、その後の授業が全く分からなくなってしまいます。分からない授業に長時間座っているのは、大人でも苦痛ですよね。それが続けば、勉強そのものへの強い苦手意識が生まれてしまいます。

「どうせやっても無駄だ」という諦めの気持ちが一度芽生えてしまうと、机に向かう気力さえも失われてしまいます。本人のやる気の問題ではなく、学習内容のミスマッチが原因である可能性も、一度考えてみる必要があります。

5. 親の期待が知らず知らずのうちにプレッシャーになっている

お子さんの将来を思うからこその期待が、知らず知らずのうちに大きなプレッシャーとしてのしかかっている場合があります。「〇〇大学くらいには入ってほしい」「もっと頑張れるはずなのに」といった言葉や態度は、お子さんを少しずつ追い詰めてしまうことがあります。

特に、親自身が「期待に応えなければ」という気持ちで勉強してきた経験があると、その価値観を無意識のうちに押し付けてしまいがちです。子どもは親の期待を驚くほど敏感に感じ取るため、それが重荷となり、勉強から逃避してしまうのです。

親子関係を壊さない!今日からできる具体的な接し方と考え方

お子さんの気持ちが少しだけ見えてきたところで、今度は私たち親にできることを、一緒に考えてみませんか。大切なのは、お子さんを変えようとすることではありません。まず、保護者の方の接し方や考え方を、ほんの少しだけ変えてみることなのです。

まずは避けたいNG行動:「勉強しなさい」は逆効果なだけ

良かれと思ってつい口にしてしまう言葉が、実はお子さんの心を閉ざさせ、やる気を削いでいるかもしれません。まずは、多くの方が無意識にやってしまいがちなNG行動を、そっと手放すことから始めましょう。

- 感情的に叱る: 「勉強しなさい!」という命令は、お子さんの反発心を煽るだけです。

- 他人と比較する: 「〇〇ちゃんはもっと頑張っているのに」という言葉は、お子さんの自尊心を深く傷つけます。

- 原因を問い詰める: 「なんで勉強しないの!」と責めても、お子さんは本音を話してはくれません。

- 人格を否定する: 「だからダメなの」といった言葉は、お子さんの自己肯定感を根底から破壊します。

これらの行動は、短期的にも長期的にも、残念ながら良い結果を生むことはありません。

関わり方①:命令でなく「質問」で子どもの自主性を引き出す

「勉強しなさい」という命令形の言葉を、お子さんの自主性を尊重する「質問形」に変えてみてはいかがでしょうか。これは、お子さんをコントロールの対象としてではなく、一人の個人として認めているという、何より大切なメッセージになります。

| 命令形(NG) | 質問形(OK) |

|---|---|

| 「早く勉強しなさい!」 | 「今日の勉強、何から始める予定?」 |

| 「いつまでスマホ見てるの!」 | 「勉強で何か手伝えることはあるかな?」 |

すぐに劇的な変化は起きないかもしれません。それでも、問いかけ続けることで、お子さん自身が自分のこととして考える、小さなきっかけが生まれていきます。

関わり方②:「Iメッセージ」で親の心配な気持ちを伝える

お子さんを主語にする「Youメッセージ(あなたは~)」は、相手を非難する響きを持ちがちです。これを、親自身を主語にした「Iメッセージ(私は~)」に切り替えることで、非難ではなく、愛情や心配の気持ちとして、すんなりと伝わりやすくなります。

- Youメッセージ(非難に聞こえがち)

- 「(あなたは)なんで勉強しないの!」

- 「(あなたは)いつもだらしないんだから!」

- Iメッセージ(気持ちが伝わりやすい)

- 「(私は)〇〇(お子さんの名前)が将来のことで困らないか、とても心配なんだ」

- 「(私は)もう少し部屋が片付いていると、お母さん(お父さん)は気持ちがいいなと感じるよ」

ご自身の気持ちを正直に、かつ穏やかに伝えることが、心と心をつなぐ対話の第一歩です。

関わり方③:大学受験を「他人事」から「自分事」へ変える

大学受験という大きな目標も、親が一方的に設定したものでは、お子さんにとっては「他人事」のままです。お子さん自身が「自分の未来のためのプロジェクト」として捉えられるよう、サポート役に徹しましょう。

いきなり「どこの大学に行くの?」と問いただすのではなく、「高校を卒業したら、どんな生活をしてみたい?」といった、より広い視点から対話を始めるのがポイントです。お子さんの興味関心(ゲーム、音楽、ファッションなど)を起点に、「そういうことに関われる仕事もあるみたいだよ」と、学びと未来を結びつける情報を提供してあげるのも良い方法です。

関わり方④:「魔法の言葉」より大切な日々の信頼関係の作り方

残念ながら、一瞬でお子さんをやる気にさせるような「魔法の言葉」は存在しません。子どもの心を本当に動かすのは、小手先のテクニックではなく、日々のコミュニケーションの中でゆっくりと育まれる、揺るぎない信頼関係なのです。

- 結果ではなくプロセスを認める: 「テストの点」だけでなく、「机に向かっていた時間」「難しい問題に挑戦したこと」を具体的に褒めてあげる。

- 子どもの味方であると伝え続ける: 「〇〇(お子さんの名前)の力を信じているよ」「いつでも味方だからね」というメッセージを、言葉と態度で示し続ける。

- 共に学ぶ姿勢を見せる: お子さんが勉強している隣で、保護者の方も読書をするなど、一緒に頑張る時間を作る。

親が自分の「監視者」ではなく「応援者」であると感じられたとき、お子さんは安心して未来へ向かう一歩を踏み出す勇気を持つことができます。

これってうちだけ?勉強しない高校生に関する保護者のQ&A

「他のご家庭ではどうしているんだろう…」そんな風に、周りの様子が気になってしまうこともありますよね。ここでは、多くの保護者の方が抱える、より具体的なお悩みについてQ&A形式でお答えしていきます。

Q. 寝てばかりで無気力…これってサボり?それとも病気のサイン?

A. 単純な疲れが溜まっている場合も多いですが、注意が必要なケースもあります。「寝てばかりいる」状態が数週間以上続き、以下のような他のサインが見られる場合は、心身の不調が隠れている可能性も考えられます。

- これまで好きだったことにも、全く興味を示さない

- ささいなことでイライラしたり、怒りっぽくなったりする

- 食欲が極端にない、またはありすぎる

- 頭痛やめまいなど、身体的な不調を頻繁に訴える

特に思春期に多い「起立性調節障害」や「うつ病」は、「怠けているだけ」と誤解されがちです。もし、様子がおかしいと感じたら、一人で抱え込まずに、スクールカウンセラーや心療内科、小児科などの専門機関に相談することをためらわないでください。

Q. このまま勉強しない高校生の末路はどうなってしまうのでしょうか?

A. これは、お子さんを脅すためではなく、親子で現実について冷静に話し合うための大切な材料として捉えることが重要です。勉強しないことで起こりうる主なリスクは、以下の通りです。

- 進路の選択肢が狭まる: 学力不足により、希望する大学や専門学校への道が閉ざされてしまう可能性があります。

- 将来の収入に影響が出る: 労働政策研究・研修機構の調査では、高校卒と大学・大学院卒では生涯賃金に数千万円の差が生まれるという客観的な事実が示されています。(出典: 労働政策研究・研修機構 ユースフル労働統計2023)

- 「乗り越える力」を養う機会を失う: 最も深刻なのは、困難な課題と向き合い、粘り強く乗り越える経験を失ってしまうことです。この経験は、社会に出てから困難に立ち向かうための「心の筋肉」を鍛える、かけがえのないトレーニングになります。

感情的に「将来困るわよ!」と言うのではなく、「今この課題に取り組む経験が、〇〇(お子さんの名前)の未来を支える力になるんだよ」と、その本質的な価値を伝えることが大切です。

Q. どうしてもイライラがおさまりません。親自身のストレス解消法は?

A. お子さんのことを考えるのと同じくらい、いえ、それ以上に、保護者の方自身のセルフケアは重要です。親の心の余裕が、お子さんへの穏やかな接し方につながるからです。

- 一度、その場を離れる: 感情的になりそうなときは、別の部屋に行って深呼吸をするなど、物理的に距離と時間を置いてみてください。

- 完璧な親を目指さない: 子育てに100点の正解はありません。「良い親でなければ」というプレッシャーから自分を解放し、うまくいかない自分を許してあげてください。

- 誰かに話を聞いてもらう: 配偶者や信頼できる友人に、ただただ話を聞いてもらうだけでも、心はふっと軽くなります。一人で抱え込まないことが、何よりも大切です。

まとめ:焦らず、比べず。子どもの一番の応援者でいるために

ここまでお読みいただき、本当にお疲れ様でした。最後に、明日から少しだけ心が軽くなるようなお話をさせてください。

イライラの悪循環から抜け出すための第一歩

これまでにご紹介した関わり方を、すべて一度に実践する必要はありません。まずは「子どもの話を最後まで聞く」「『勉強しなさい』を一日一回だけ我慢してみる」など、できそうなことから、本当に小さなことから一つだけ、試してみてはいかがでしょうか。

その小さな一歩が、これまで続いてきたイライラの悪循環を断ち切り、新しい親子関係を築くための、大きな変化につながっていくはずです。

親だからできる、子どもの可能性を信じる関わり方

思春期は、お子さん自身が人生で最も悩み、葛葛藤する嵐のような時期です。売り言葉に買い言葉で、言い過ぎてしまった…と、お子さんが寝た後で一人、キッチンで反省してしまう。そんな夜を、もう繰り返さなくても大丈夫です。

どんなに大変な時期でも、親が自分のことを最後まで信じ、味方でいてくれたという経験は、お子さんにとって一生の財産となります。すぐに結果が出なくても、どうか焦らないでください。保護者の方がお子さんの最大の理解者であり、一番の応援者でいること。それこそが、お子さんの内に秘めた「やる気」の種を育む、何よりの力になるのですから。

この記事で紹介した考え方や接し方を試してみても、なかなか状況が改善しない場合や、第三者の客観的なサポートが必要だと感じた場合は、塾や家庭教師といった学習のプロに相談するのも有効な選択肢の一つです。